N'HESITEZ SI VOUS LE SOUHAITEZ A FAIRE PARVENIR VOS ARTICLES

Vous avez la possibilité de publier des articles sur ce site. Il vous suffit de m'envoyer un mail en 3 parties titre+résumé+article. Vous avez aussi la possibilité de faire des commentaires pour chaque article.

Qui est Roger Vétillard?

11/02/2025

Références:

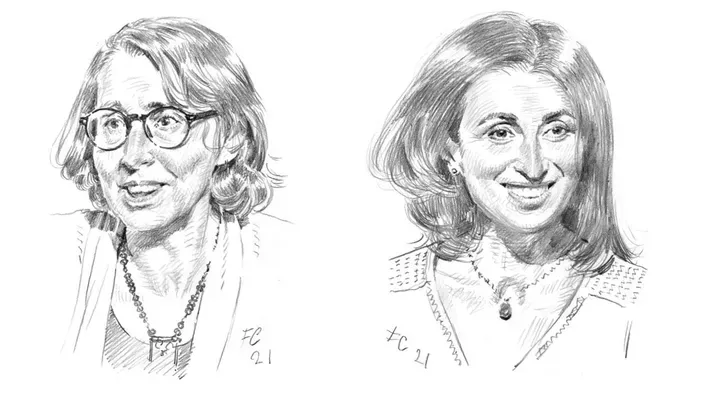

«Nous, filles et femmes de harkis, récusons le rapport Stora sur la guerre d’Algérie»

11/02/2025

EXCLUSIF - Le rapport Stora sur « les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie » obéit à des considérations politiques et non historiques, au préjudice de la vérité sur les harkis, se scandalisent Fatima Besnaci-Lancou et Dalila Kerchouche et leurs 49 cosignataires**, toutes douloureusement concernées par cette tragédie.

Emmanuel Macron a reconnu que l’avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel a été «torturé et assassiné» par l’armée française pendant la guerre d’Algérie en 1957. Un geste d’apaisement recommandé par l’historien Benjamin Stora dans son rapport sur la colonisation et la guerre d’Algérie. Ce document avait suscité la colère des familles de harkis exprimée dans une tribune publiée le 27 janvier 2021 et que nous vous proposons de relire ici.

Héritières de la mémoire meurtrie des Harkis, ces anciens soldats recrutés par l’armée française durant la guerre d’Algérie, nous ne pouvons nous taire après avoir lu le rapport de l’historien Benjamin Stora, à propos des «questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie», remis au président de la République le 20 janvier 2021. Si l’on peut saluer certains de ses aspects, ce travail nous surprend et nous heurte, tant les Harkis se retrouvent, dans ce document, réduits à la portion congrue, et, surtout, évoqués d’une façon tendancieuse accompagnée d’omissions significatives.

Dès la page 8 du document, Benjamin Stora évoque les «représailles cruelles contre les Harkis» en Algérie à la fin de la guerre. Le terme de «représailles» n’est pas neutre. Il valide la thèse utilisée par le pouvoir algérien et les historiens qui lui sont inféodés: si des harkis ont été massacrés, c’est parce qu’eux-mêmes s’étaient livrés à des exactions. Cette généralisation totalement abusive constitue un biais manifeste. Il est regrettable que le choix d’un tel mot dans un rapport à Emmanuel Macron conforte la lecture de l’histoire par l’aile nationaliste du pouvoir algérien.

À lire aussi Rapport sur la colonisation et la guerre d’Algérie: Benjamin Stora, un historien entre deux rives

À la page suivante, Benjamin Stora cite un entretien de l’historien Mohammed Harbi datant de 2011, paru dans le grand quotidien algérien El Watan et portant sur les tabous de la guerre d’Algérie du côté algérien. Benjamin Stora recopie quasi textuellement, en la reprenant à son compte, une longue phrase du journaliste d’El Watan qui, en introduction de l’entretien, résume l’argumentation de Mohammed Harbi. Mais l’auteur du rapport change un mot de cette phrase, un seul. On lit sous la plume de Benjamin Stora que Mohammed Harbi «évalue ainsi le nombre de Harkis et goumiers à environ cent mille hommes et il estime à quelque cinquante mille les victimes algériennes des actes du FLN/ALN, dont nombre de militants nationalistes authentiques». Or le journal El Watan, lui, ne parlait pas d’«actes du FNL/ALN» mais de «bavures du FLN/ALN». On conviendra que ce n’est pas la même chose. N’est-il pas significatif que l’auteur du rapport remis à Emmanuel Macron se montre plus précautionneux envers le pouvoir algérien que la presse algérienne elle-même?

À la page 47, l’auteur du rapport cite les propos, qu’il présente comme bienveillants, de l’ancien président de l’Algérie Abdelaziz Bouteflika en 2005: «Les enfants des harkis ont les mêmes droits que le reste des Algériens, à condition qu’ils défendent ce paisible pays.» Benjamin Stora oublie de rappeler que ce n’est pas le cas des anciens harkis. Car la loi algérienne du 12 avril 1999 dispose que «perdent leurs droits civiques et politiques, conformément à la législation en vigueur, les personnes dont les positions pendant la révolution de libération nationale ont été contraires aux intérêts de la patrie et ayant eu un comportement indigne (sic)».

Oui pour l’entrée au Panthéon d’une personne irréprochable en relation avec la guerre d’Algérie - nous proposons Henri Alleg, qui avait appelé à reconnaître l’abandon des harkis par la France.

Parmi les 22 préconisations du rapport, Benjamin Stora propose, page 94, de «voir avec les autorités algériennes la possibilité de facilité le déplacement des Harkis et de leurs enfants entre la France et l’Algérie». L’auteur présente ce genre de proposition comme une nouveauté, alors que des démarches ont déjà été engagées à maintes reprises lorsque des difficultés se présentaient, avec, c’est vrai, un succès mitigé. Par ailleurs, il n’y a aucune difficulté de circulation entre la France et l’Algérie concernant les enfants de harkis. Aujourd’hui, très peu de pères de harkis sont encore interdits de circuler. Et la plupart sont morts ou trop âgés pour voyager. Cette préconisation nous semble donc vide et inutile.

Alors que la réconciliation exige la reconnaissance de tous les faits de part et d’autre, les annexes du rapport sont remplies d’un vide significatif concernant les harkis. Le 25 septembre 2016, François Hollande, alors président de la République, a déclaré : «Je l’affirme ici clairement au nom de la République: je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l’abandon des harkis, les massacres de ceux restés en Algérie et les conditions d’accueil inhumaines de ceux transférés en France. Telle est la position de la France.» Aucune trace de ce discours dans le rapport de Benjamin Stora.

Il n’y a pas non plus de trace du discours du président Jacques Chirac aux Invalides, le 25 septembre 2001, qui a déclaré: «Notre premier devoir, c’est la vérité. Les anciens des forces supplétives, les harkis et leurs familles, ont été les victimes d’une terrible tragédie. Les massacres commis en 1962, frappant les militaires comme les civils, les femmes comme les enfants, laisseront pour toujours l’empreinte irréparable de la barbarie. Ils doivent être reconnus. La France, en quittant le sol algérien, n’a pas su les empêcher. Elle n’a pas su sauver ses enfants.» Les mots «massacre» et «barbarie», prononcés par le président Chirac, risqueraient-ils d’incommoder les autorités algériennes?

À lire aussi Guerre d’Algérie: un rapport partial sur les faits, prudent sur les symboles

Enfin, nous nous élevons de manière unanime, forte et déterminée, contre la proposition émise par Benjamin Stora de «l’entrée au Panthéon de Gisèle Halimi, grande figure féminine d’opposition à la guerre d’Algérie». Sur France Inter, le 3 mai 2010, dans l’émission «Comme on nous parle», Gisèle Halimi a été interrogée sur le fait de savoir si «la femme n’est jamais (…) la meilleure ennemie de la femme». Et Gisèle Halimi a fait cette réponse: «Je crois que, quand la femme… oui, cela arrive, hélas… Moi, j’ai appelé ça, en référence à la guerre d’Algérie, les femmes harkis. Les femmes harkis, malheureusement, cela existe». Est-ce ainsi que Benjamin Stora veut favoriser la réconciliation? Gisèle Halimi, qui a affiché en plusieurs autres occasions son mépris pour les harkis, n’est pas une femme de réconciliation. Oui pour l’entrée au Panthéon d’une personne irréprochable en relation avec la guerre d’Algérie - nous proposons Henri Alleg, qui avait appelé à reconnaître l’abandon des harkis par la France -, mais ce n’est pas le cas de Gisèle Halimi.

Rappelons enfin qu’une femme de réconciliation qui a eu à connaître d’un aspect de la guerre d’Algérie est d’ores et déjà au Panthéon: Simone Veil. Lors de son entrée à l’Académie française, elle a déclaré: «Ancien magistrat, m’étant beaucoup investie pour améliorer la condition des prisonniers du FLN en Algérie et en métropole, je n’en suis que plus à l’aise pour aborder une autre page tragique de notre histoire. En Algérie, des musulmans avaient accepté de servir dans l’armée française.(…) La tragédie de ces familles entières abandonnées laisse en tout cas une tache indélébile sur notre histoire contemporaine.»

* Fatima Besnaci-Lancou, docteur en histoire contemporaine, est spécialiste de la guerre d’Algérie et de ses suites. Dernier ouvrage paru: Harkis au camp de Rivesaltes (Loubatières éditions, 2019, préfacé par Olivier Dard). Dalila Kerchouche, journaliste et écrivain, ancienne grande reporter à «Madame Figaro », a notamment publié Mon père, ce harki (Éditions du Seuil, 2003), qui a obtenu un grand succès public.

** Liste des signataires de la tribune par ordre alphabétique:

Josette Akcha - Assistante/référente santé

Micheline, Dénia Amraoui - Travailleur médico-social

Fatiha Arfi - Cheffe-comptable, secrétaire de la Coordination harka

Fatima Benamara - Présidente de l’association Harkis et droits de l’Homme

Fadila Boukehili - Adjoint administratif en milieu hospitalier

Aline Carabetta - Porte drapeau des Anciens Combattants, présidente d’association de femmes de harkis

Ouiza Cherbi - Retraitée de la fonction publique

Ouardia Chili - Sans précision

Louisa Dehiliz - Employée auprès de personnes âgées

Fouzhia - Derrough - Aide-soignante

Nora Djera - Agent de production en blanchisserie

Madjouba Farhi - Aide-soignante

Yamina Ghalouni - Conductrice de bus

Lila Gimenez - Atsem/fonction publique

Liamna Gouasmia - Retraitée de la fonction publique

Dalila Goutta - Sans profession

Hakima Guerairia - Retraitée

Yamina Haffi - Sans profession

Fatima Hamroune - Greffier au tribunal judiciaire de Bordeaux, présidente de GENAFRA

Djamila Herry-Bouras - Conseillère sociale

Cathy Kadri - Retraitée

Hadjila Kemoum - Co-fondatrice de l’association Harkis et droits de l’Homme

Aïcha Kerfah - Enseignante

Zohra Larbi - Agent administratif

Zohra Mehraz - Ancienne conseillère municipale dans la majorité à Thionville

Dalila Merouane - Assistante de vente

Jacqueline Meziane - Fonctionnaire

Adda Moualkia - Assistante d’éducation de vie scolaire pour Handicapées

Djamila Mouheb - Adjoint technique

Sophie Mouzaoui-Albert - Infirmière psychiatrique

Naha Ouali - Fonctionnaire

Mébarka Pécandom - Retraitée

Marinette Rafai - Huissier, mairie de la commune d’Arles

Hafida Redjouh - Retraitée

Yvette Remous - Intérimaire

Violette Remous - Aide-soignante

Fadila Richard - Exploitante agricole

Hamina Rubio - Présidente de l’association des harkis de l’Ariège

Dalila Saadi - Agent service logistique en Ephad

Fittouma Saddiki - Militante association nationale de liaison des harkis (CNLH)

Danielle Sebbani - Sans profession

HemaTahri - Retraitée de la fonction publique

SylvieTalata - Militante au sein de la diaspora algérienne en France

RahimaTémagoult-Gosse - Assistante administrative

JeannineTrifa - Chef de cuisine

ChantalValay - Adjoint administratif de la fonction publique

SophiaYalaoui - Adjoint administratif hospitalier

ZohraZarouri - Directrice d’association

AïchaZeffane - Sans profession

Lettre ouverte au Maire d'Arès (format PDF)

11/02/2025

LETTRE OUVERTE AU MAIRE D'ARES

11/02/2025

Monsieur Le Maire,

Dans un pays sous la menace permanente d’attaques terroristes, à quelques jours de la commémoration des attaques sanglantes contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, qui ont endeuillé notre pays, votre décision de glorifier la mémoire de Gisèle Halimi suscite une vive indignation.

Cette initiative, loin d’incarner les principes d’humanisme et de justice que vous revendiquez, constitue un affront à la mémoire des victimes du terrorisme et à leurs proches. Elle cache mal les relents idéologiques d’un memoricide. Gisèle Halimi, bien qu'avocate et militante de renom, professait un féminisme et un humanisme hémiplégiques, aveugle aux souffrances des innocents massacrés par ceux qu'elle défendait. Alors que les terroristes du FLN s’en prenaient délibérément à des lieux fréquentés par des mères et des enfants, elle n’a exprimé aucun mot de compassion pour ces victimes mutilées ou assassinées. Pire, elle a pris fait et cause pour les équipes de poseuses de bombes dirigées par un proxénète notoire, Yacef Saadi, affichant une indifférence glaçante à l’égard des familles brisées par ces attaques.

Le massacre d’El Halia illustre tragiquement cette posture. Le 20 août 1955, des femmes, des fillettes, des bébés et des vieillards furent éventrés ou massacrés par les assaillants du FLN : 37 morts, dont 10 enfants et 2 bébés. Plutôt que de dénoncer ces horreurs, Gisèle Halimi s’est positionnée du côté des tueurs, allant jusqu’à afficher cynisme et mépris à l’égard d’une rescapée qui avait perdu sa mère et ses sœurs, et qui connaissait personnellement les assassins. Ces victimes furent condamnées à perpétuité alors que les assassins furent amnistiés.

Lorsque fut évoquée l'idée de transférer Gisèle Halimi au Panthéon, une tribune signée par une cinquantaine de femmes et filles de harkis, publiée dans Sud-Ouest, rappelait à juste titre son mépris pour ces derniers. Sur les ondes de France Inter, le 3 mai 2010, elle déclarait sans équivoque considérer les femmes harkis comme des ennemies de la femme, ajoutant de manière méprisante : « Les femmes harkis, malheureusement, cela existe ! ». Ce commentaire trahit une vision partiale et sectaire, indigne des valeurs républicaines.

En choisissant d’honorer Gisèle Halimi à Arès, vous adressez un message profondément injuste aux victimes du terrorisme et à leurs familles. Vous érigez en modèle une figure qui, par sa vision hémiplégique de l’histoire et son manque de compassion pour les innocents massacrés, représente tout ce que nous devons rejeter pour construire une mémoire apaisée et inclusive. Avez-vous envisagé une plaque ou un lieu en mémoire des victimes du 20 août 1955, ou de celles du massacre d’Oran le 5 juillet 1962 ou encore pour en souvenir du massacre de milliers de nos compatriotes Harkis et leur accueil dans des conditions indignes sur le territoire de « l’amère patrie » ? Non.

Comment un maire se réclamant humaniste et républicain peut-il ignorer l’outrage que représente une telle décision ? Comment pouvez-vous, sous couvert de célébrer de « grands principes républicains », honorer une personnalité aussi clivante, qui n’a eu de cesse de mépriser les victimes innocentes du FLN et les harkis, ces hommes et femmes abandonnés par la République qu’ils avaient pourtant servie ?

Nous vous demandons fermement de reconsidérer cette décision. Il ne s’agit pas ici d’effacer une partie de l’histoire, mais de veiller à ce que les choix symboliques faits par une commune respectent les principes d’équité, de dignité et de compassion pour toutes les victimes. C’est une question de justice, de mémoire et de respect. Votre responsabilité en tant que maire est de promouvoir une mémoire collective qui rassemble, et non de raviver les blessures en glorifiant des figures controversées. Nous espérons que vous saurez entendre cette indignation légitime et que vous prendrez des mesures en conséquence.

Avec détermination,

Georges Belmonte

Président Cercle Algérianiste de Bordeaux

Justice d’exception. L’Etat face aux crimes politiques et terroristessa Codaccioni

11/02/2025

Suivez nos actions sur nos réseaux sociaux :